孔雀魚針尾病完整指南:幼魚症狀識別與緊急處理方法

孔雀魚針尾病讓你束手無策?8年飼養經驗分享:幼魚症狀快速識別、2大成因分析、緊急處理方法。白子品種更易針尾,治癒率僅10-20%,預防勝於治療的完整指南。

孔雀魚針尾病完整指南:幼魚症狀識別與緊急處理方法

🎯 核心要點 (TL;DR)

- ✅ 只有幼魚:小魚才會針尾,成年魚類似症狀叫夾尾

- ✅ 高危期:14天-2個月小魚最容易針尾

- ✅ 主要成因:水質差、溫差過大

- ✅ 白子更危險:白子、白化品種體質較弱更易針尾

- ⚠️ 治癒率低:早期約10-20%,晚期幾乎無法治癒

養孔雀魚8年來,針尾這個問題我真的遇到不少次。在社團裡也常看到新手朋友為了小魚針尾很困擾,特別是養白子品種的朋友。

想分享一下我的觀察和處理經驗,希望能幫到正在為針尾問題煩惱的朋友。每個人的養魚環境都不一樣,如果有更好的建議,也歡迎一起討論。

針尾高危期:孔雀魚針尾什麼時候最容易發生?

根據我的觀察,小魚在剛出生時因為有母魚的抗體,不容易出現針尾。在小魚剛出生的十天內,針尾的風險非常低。

但是當魚齡達到十四天到兩個月之間,就進入了針尾的高危期。如果這個階段水質管理不善,針尾情況會陸續出現。我發現這個時期的小魚特別脆弱,一點點的水質波動都可能引發問題。

過了兩個月後,孔雀魚也有可能會出現類似症狀,但通常被稱為夾尾,這和小魚的針尾是不同的問題。

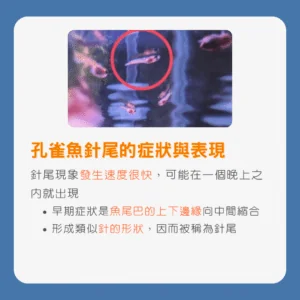

孔雀魚針尾症狀解析:如何識別針尾

針尾現象發生速度很快,我曾經遇過一個晚上之內就出現的情況。早期症狀是魚尾巴的上下邊緣向中間縮合,形成類似針的形狀,因而被稱為針尾。

以我的經驗,一旦發現這個症狀,就要立即採取行動,因為針尾的發展速度非常快。

孔雀魚針尾成因:細菌性與應激性的區別

根據我的觀察,孔雀魚小魚針尾可以分成兩大類別,分別是細菌性針尾和應激性針尾,兩者導致的成因不同,因此需要分辨是哪一種情況導致針尾再加以改善。

我發現白子和白化品種的小魚確實比較容易針尾。可能是因為這些品種本身體質就比野生型的弱一些,對水質變化更敏感。

細菌性針尾:孔雀魚針尾的細菌感染原因

細菌性針尾的主要原因如下:

-

水質管理不佳:在過多喂食的情況下導致水中有殘留物,污染水質並提高亞硝酸鹽濃度,容易敗壞水質,這情況也有可能發生於長期沒有換水的魚缸當中。小魚薄弱的尾鰭無法承受這種侵害,進而感染細菌。

-

水流不通:若魚苗飼養在隔離盒中,因水流不通也可能引發針尾。

-

密度過高:密度過多時,喂食量也隨時上升造成的問題,小魚的排泄物量上升,容易敗壞水質。

-

未做好隔離檢疫的新魚加入:導致交叉感染,也會造成針尾。

應激性針尾:孔雀魚針尾的應激反應原因

應激性針尾通常是由換水時溫差過大引起的。若換水時的溫差,對敏感的小魚來說,容易引發針尾。

孔雀魚針尾的緊急處理方案:如何應對針尾

一旦小魚出現針尾,治癒率真的很低,早期發現大概只有10-20%的機會,晚期的基本沒希望了。不過還是要試試看,以下是常用的應對方法:

-

單獨隔離:我的經驗是一定要馬上隔離,因為針尾傳染性強,可能導致整缸魚群團滅。我曾經因為一隻針尾小魚沒及時隔離,結果一個晚上整缸30多隻小魚全部針尾。

-

暫停喂食:降低水質污染速度,待情況好轉後少量喂食。

-

加粗鹽:每升水加入 0.2%的鹽,即每升水 2 克粗鹽,調整水對魚體的滲透壓,減輕魚的負擔。

-

升溫:以每天升 2 度為安全水平,直到升溫至 28 度,在高溫下可以刺激魚的免疫系統,增加魚的防禦能力。同時加速魚的新陳代謝率,增加免疫細胞的活性,使其更能對抗病菌毒素的入侵

-

每天換水:每天換一半的水,以保持水質有害物質不會超標。換水時速度不可過快,需要注意溫差和除氯。最好以滴流形式補水,每秒兩至三滴的速度補水

-

若採取以上措施兩天後仍沒有好轉跡象,可以考慮使用亞甲基藍,建議向有經驗的魚友或水族店諮詢適合的產品和用量。

延伸閱讀:孔雀魚溫度設置指南:在不同的溫度下孔雀魚的表現和應對措施

延伸閱讀:魚缸換水指南:如何幫孔雀魚換水的細節及維持水質的關鍵技巧

亞甲基藍治療針尾

預防針尾:孔雀魚仔魚針尾的預防措施

以下是預防孔雀魚小魚針尾的一些方法:

-

每天換水吸大便及殘餌:通過換水降低水中亞硝酸鹽濃度水平,換水時速度不可過快,需要注意溫差和除氯。

-

新缸飼養:有條件的話,建議專門開一缸飼養小魚。若只能在隔離盒中飼養,須確保有新水流入或每天提起隔離盒,再放回水中,以保證水流通暢。

-

適量喂食:如果時間允許,每次要一點一點喂食,不要一次餵食過量的飼料或豐年蝦,以確保喂食份量合適,不然殘餌出現會導致水質惡化

-

適量飼養密度:避免密度過高導致水質惡化。

❓ 新手最常問的針尾問題

Q1: 針尾和夾尾有什麼差別?

A: 以我的理解,針尾只會發生在小魚身上,成年魚類似的症狀叫夾尾。針尾通常治不好,夾尾改善環境通常會恢復。

Q2: 為什麼我的白子小魚特別容易針尾?

A: 我也有同樣的觀察!白子、白化品種本身體質就比野生型的弱,對水質變化更敏感,所以更容易出現針尾。

Q3: 針尾真的治不好嗎?

A: 說實話,真正救活針尾小魚的次數很少。如果是剛開始的輕微針尾,用老三樣大概有10-20%的機會,但晚期的基本沒希望了。

Q4: 預防針尾最重要的是什麼?

A: 水質!每天都要換1/3的水,寧可麻煩一點也不要讓水質惡化。還有就是不要餵太多,殘餌是水質惡化的主因。

Q5: 針尾會傳染嗎?

A: 會的!我有過慘痛經驗,一隻針尾小魚可能讓整缸都遭殃。所以發現針尾一定要立即隔離。

總結

針尾是因水質太差而引起的嚴重問題,幾乎所有的仔魚都會受到影響。一旦出現針尾,再長回來的機率很低,但大換水或許有10%的機會能夠改善。溫度升高到28度也有可能改善情況。

若發現針尾,記住我的經驗:單獨隔離、暫停餵食、每天換水、加點粗鹽,並盡量保持魚缸環境穩定。最重要的是預防勝於治療,維持好水質才是根本之道。

本文內容僅為個人飼養經驗分享,不構成專業醫療建議。如遇嚴重問題,建議諮詢專業水族醫師或有經驗的資深魚友。

相關標籤

分享這篇文章

相關文章推薦

教你辨識孔雀魚燒尾和爛尾的特徵、原因以及治療指南

孔雀魚尾巴出現缺口潰爛?詳細教你辨識燒尾與爛尾的特徵差異、發生原因分析。涵蓋水質酸鹼度問題、細菌感染因素、老三樣治療法、剪尾處理技巧,幫助魚隻恢復健康狀態。

剛買的孔雀魚隔天就死?5大原因分析與新魚暴斃急救指南

新買的孔雀魚一入缸就暴斃、夾尾、死亡?別再怪運氣不好!本文深度剖析「星期魚」的5大死因:對水不當、水質震盪、交叉感染等,並提供3個救命步驟,幫你打破新魚死亡魔咒。

魚缸白點病4個關鍵步驟,徹底根除白點的完整指南

8年養魚經驗分享:深入解析魚缸白點病的成因與治療,提供4個關鍵步驟,包含升溫、鹽浴、換水等實用方法。結合理論與實戰,助你徹底根除白點,保護愛魚健康。

孔雀魚先生

專業孔雀魚飼養專家,擁有超過10年的水族養殖經驗,專精於孔雀魚繁殖與疾病防治

討論與交流

歡迎分享你的養魚經驗,或提出任何孔雀魚相關問題。我們社群的朋友都很樂意幫助你。

留言小提醒

- • 可以用訪客身份留言,只需填寫暱稱和 Email

- • 也可以用 Facebook、Google 等社交帳號快速登入

- • 歡迎分享相關經驗與照片供其他飼主參考

- • 請保持專業討論,共同營造友善學習環境